タロットカードっていつからあるん?

タロットカードって、神秘的で不思議な雰囲気がありますよね。

「いったいいつからこんなカードがあるんやろ?」って思う方も多いと思います。

実は、そのルーツはけっこう昔までさかのぼります。

はじまりは15世紀ごろのヨーロッパ

最初にタロットカードが登場したのは、15世紀のヨーロッパだといわれています。

当時は「マルセイユ版」とよばれるような52枚のカードが描かれていて、主に貴族のあそび道具として使われてたみたいです。

占いとして使われるようになったのはもうちょっと後で、18世紀ごろからだと言われてます。

その頃に「正位置・逆位置」といった読み方の考え方も登場して、占いの道具としての形ができたようです。

現代の定番「ウェイト版タロット」の誕生

そして1909年、イギリスで誕生したのが、今でも世界中でいちばん使われている「ウェイト版タロット」。

これは、神秘学者のE・ウェイトさんと、画家のパメラ・コールマン・スミスさんが協力して作ったものです。

このカードは「ライダー社」という出版社から出たこともあって、「ライダー版」と呼ばれることもあります。

絵柄がカラフルで意味がわかりやすい

ウェイト版は、絵柄がとってもカラフルで、見てるだけでも楽しくなるデザインです。

1枚1枚にしっかり意味が込められていて、タロットの世界観やメッセージが伝わりやすいのが特徴。

初心者さんにとってもとっつきやすいカードなので、「どれにしようかな〜」って迷ってる方には、まずこのウェイト版をおすすめしたいです。

タロットといえば「ウェイト版」が有名だけど、実はほかにもいろんな種類があるんです。

それぞれに特徴があって、使う人の好みによって選ばれています。

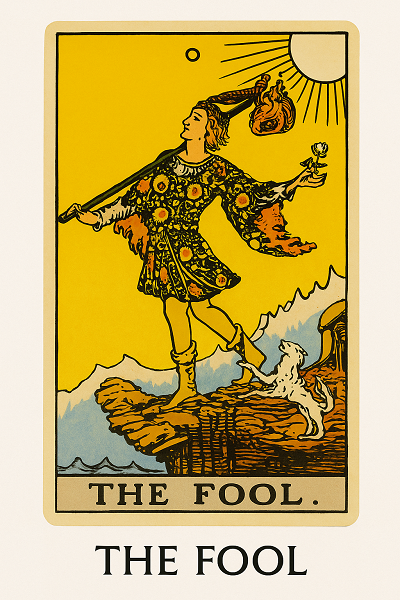

✅ウェイト版(ライダー版)

まずは、さっきも出てきた「ウェイト版」。

これがいちばんポピュラーで、初心者さんにも使いやすいって言われてます。

- カラフルな絵柄で、直感的に意味を感じ取りやすい

- 小アルカナ(※数字のカード)にも人物やストーリーが描かれている

- 解説本や情報も多くて、学びやすい

🔰**迷ったらまずはこれ!**という定番中の定番です。

✅マルセイユ版

次に紹介するのが「マルセイユ版」。これは、フランスでよく使われていた伝統的なタロットです。

- 絵柄が素朴で、クラシックな雰囲気

- 小アルカナは数字とスート(剣・カップなど)だけで人物なし

- 絵の情報に頼らず、象徴や数で読み解くタイプ

🔎直感よりも、ルールや象徴でしっかり読みたい人向けとも言えます。

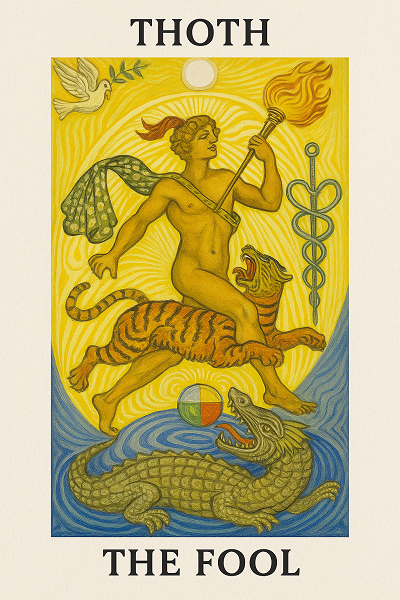

✅トート版

そして、ちょっと上級者向けなのが「トート版」。これは魔術師アレイスター・クロウリーが監修した、ちょっとスピリチュアルでアートなタロットです。

- 抽象的で芸術的なデザイン

- 神秘学やカバラなど、深い知識が詰まってる

- 色彩や象徴の意味もかなり深い

🌌感覚と知識、両方を使って読み解きたい方におすすめです。

まとめ:自分に合った1枚を見つけよう

それぞれのカードには、そのカードならではの世界観と魅力があります。

「しっくりくる」「見ていてワクワクする」「意味がピンとくる」

そんな“相性”って、けっこう大事なんです。まずは見た目や使い心地で、自分にとって「大切な1枚」を見つけてくださいね✨

コメント